인간의 자유와 이상을 향한 도가적 건축

함성호

분량5,234자 / 10분 / 도판 4장

발행일2014년 9월 30일

유형비평

김중업의 건축을 ‘표현주의적이다’라고 하는 것은 맞다. 그러나 김중업의 건축은 ‘표현주의이다’라고 하는 것은 틀리다. 같은 흐름에서 김중업의 건축을 모더니즘 건축이라고 하는 말도 틀린 말이다. 그의 건축이 모던하게 보이는 것은 사실이다. 그래서 문제가 발생한다.

김중업의 건축을 말할 때 우리는 그를 어디에 놓고 얘기해야 하는지 그 자리를 잡을 수가 없다. 그는 우리가 내리는 어떤 정의든 한끝 차이로 자유롭게 벗어나 있다. 그 한 끝이 한 발 더 나가 있음이 아니라 완전히 다른 끝端을 보여주기 때문이다. 그 다른 끝에서 김중업은 표현주의의 불안이 아니라 미래에 대한 낙관을, 모더니즘의 합리가 아니라 이성의 직관을 보여준다. 궁극적으로 김중업의 건축은 건축을 통해 영혼의 자유를 꿈꾼다. 그에게 있어 건축은 쌓고 세워서 만들어지는 것이 아니라, 펼쳐서 드러내고 다시 함축하는 작업이다.

종종 김중업의 건축을 ‘시적’이라고 표현하는데, 그가 이런 과정을 압축해서 보여주기 때문이다. ‘직관의 건축’, 김중업의 건축을 한 마디로 표현하면 이렇다. 시는 세계에 대한 단편적인 인식들을 통해 무엇을 구하려 하기보다는, 세계 전체에 대한 구체적인 인식이다. 그리고 이러한 인식이 ‘직관’이다. 논리적인 추론을 통해서 증명해 나가기보다는 전체를 한 번에 그려서 보여주는 것이다. 그러나 건축은 직관에 의해서 일필휘지一筆揮之로 구축되지 않는다. 건축가의 직관은 끝없이 귀납적으로 논증되고, 수정되고 전혀 다른 것으로 그 자리를 채워나가기도 한다. 그러나 김중업의 건축에는 이러한 귀납적인 논증 절차가 축약되어있다. 그래서 그의 건축은 보는 이에게 이상하면서 유혹적이다. 이상하다는 것은 보는 이를 논리적으로 설득하지 않는다는 말이고, 유혹적이라는 말은 그럼에도 건축가의 직관에 강하게 이끌린다는 것이다. 직관에는 호응할 수는 있지만 이해할 수는 없다. 왜냐하면 직관은 설명할 수 없고, 설명하지도 않기 때문이다. 그래서 이해하지 못한다. 이해하지 못하면서 무엇인가 알 수 있을 듯한 것, 그것이 직관이 수용되는 방식이다. 시는 그렇게 전달된다.

김중업의 건축 역시 그런 방식으로 이해될 수밖에 없기 때문에 우리는 그를 잘 설명할 수 없다. 그러나 모든 시가 다 직관에 기대는 것은 아니듯이 김중업의 건축 역시 그렇다. 김중업의 초기작은 근대 이성의 합창으로 가득 차 있다. “집은 살기 위한 기계”라는 폭언을 일삼은 르 코르뷔지에의 영향 아래 있었던 시기의 김중업은 근대의 사제였고, 정확한 근대적 어휘를 구사했다. 그러나 1960년 <주한 프랑스 대사관>을 정점으로 김중업의 건축은 근대 이성의 합리성 위에서 인간을 움직이는 근본적인 힘을 보았다. 김중업의 표현대로 그것은 ‘피’였고, ‘전통’이었다. 인간의 보편성을 추구하던 근대 이성의 사제가 갑자기 샤머니즘으로 회귀하는 이 현상이 지금 우리에게는 놀랍게 보이지만, 윤이상, 백남준의 경우에서도 알 수 있듯이 당시의 지식인들에게는 어쩌면 가장 친숙한 것으로의 회귀였을 거라는 생각이다. 어쩌면 그들이야말로 근대 이성의 한계를 가장 빨리 몸으로 느낀 사람들이었을 것이다. 윤이상이 불교에 귀의하고, 백남준이 무속과 유목의 전통에 빨려 들어갔듯이, 김중업은 전통건축의 형식미에 빨려 들어갔다. <주한 프랑스 대사관>에서 사용된 어휘들은 모두 콘크리트라는 랑그langue에 담은 전통건축의 파롤parole들이었다.

<주한 프랑스 대사관>은 철근콘크리트라는 재료의 가능성을 다시 열어 놓았다는 점에서도 의미가 있다. 사실 철근콘크리트는 시대를 잘못 만난 불우한 재료이다. 만약 철근콘크리트가 노동집약적인 시대에 등장했다면 아마도 인류는 굉장한 건축을 만들었을지도 모른다. 지금까지의 건축재료 중에서도 아직도 철근콘크리트만한 안정된 구조와 자유로운 가소성을 따라올 만한 것은 없다. 원하는 형태의 모든 것을 만들어낼 수 있는 재료가 하필 표준화되고 규격화되어, 현장에서 조립하는 박스의 시대에 등장했다는 것 자체가 아이러니다. 김중업은 이 자유로운 재료로 <주한 프랑스 대사관>에서 그의 피를 실험했고, 단순한 형태모방이 아니라 새로운 재료로 새로운 언어를 창조했다. 그 언어는 <롱샹 교회> 이후의 르 코르뷔지에를 김중업이 완성했다고 해도 괜찮은 것이었다. <주한 프랑스 대사관>에서는 김중업이라는 건축가의 직관과, 재료의 물성을 가장 정확하게 꿰뚫은 혜안, 역사와 전통에 대한 객관적 인식, 장소와 이야기를 나누는 건축이라는, 시간에 대한 건축적 해석이 탁월하게 펼쳐져 있다.

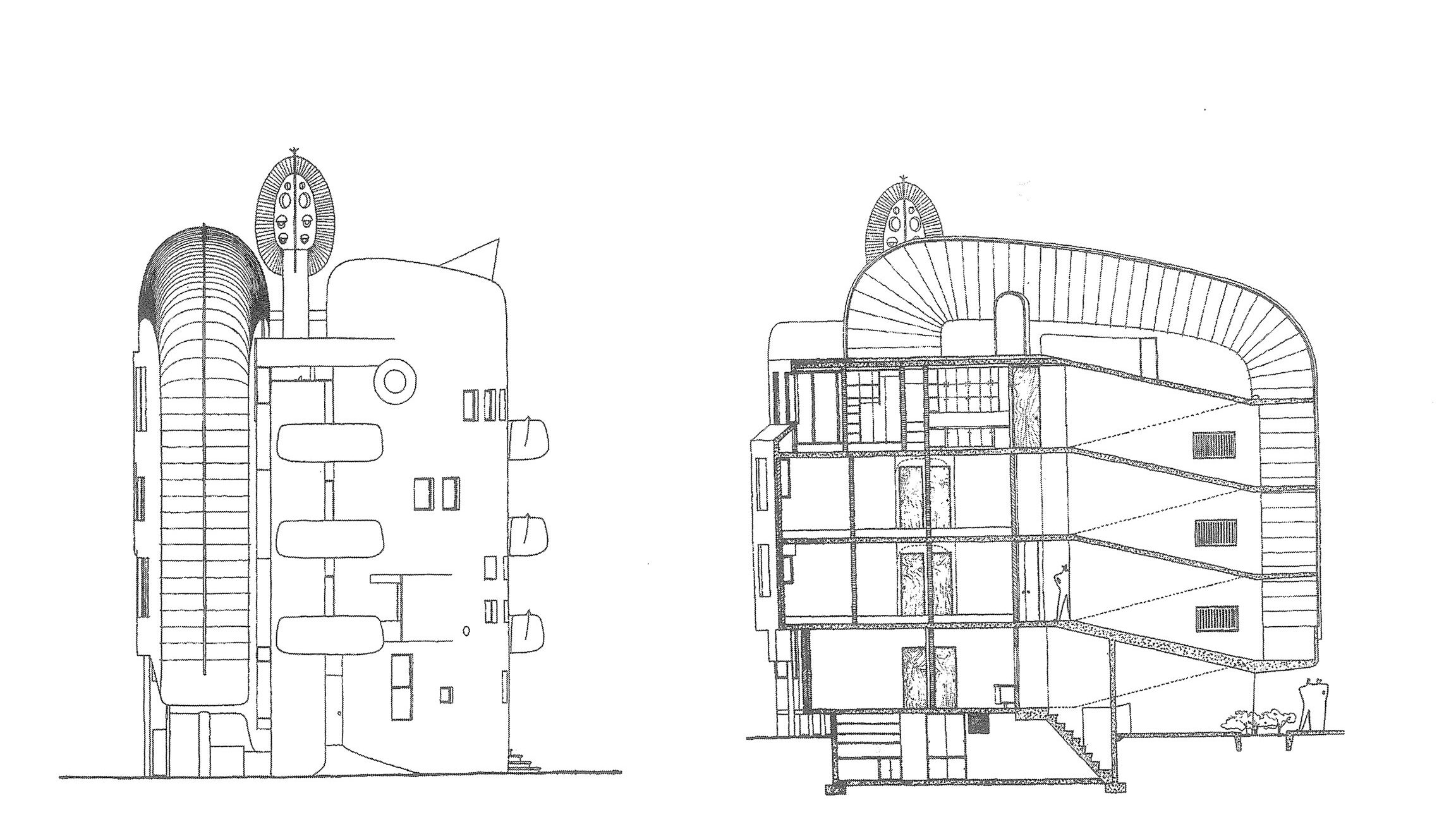

논증은 그 방법적 절차가 다른 문제에 대해서도 동일하게 적용될 수 있지만, 직관은 다시 재현되기 힘들다. 이후 김중업 건축에서 <주한 프랑스 대사관>과 같은 직관은 다시 나타나지 않는다. 대신 형태에 있어서 물 흐르는 듯한 곡선을 강조하는 자유로운 평면들이 등장한다. <제주대학교 본관>이 그 대표적인 예이다. 마치 건축의 프로그램에 집중했다기보다는 선 자체에 집중한 것처럼 보이는 이 작업은 김중업의 세계관이 어디론가 축소되었다는 것을 보여준다. 그의 건축은 <주한 프랑스 대사관> 이후 세계 전체에 대한 구체적 인식에서 선의 자유를 추구하는 쪽으로 움직였다. 족히 수백 번은 같은 자리에서 맴돌았을 그의 스케치는 그것을 잘 웅변해주고 있다. 여기서 그의 건축이 추구하는 방향에 약간의 문제가 발생하고 나중에 그것은 아주 먼 거리가 된다. 이제 김중업의 건축은 더 이상 건축에 매이지 않는 동시에 구도적 자아가 형성된다. 그래서 그에게 있어 선의 자유는 영혼의 자유와 같은 말이 된다.

‘자유自由’라는 말은 영어의 ‘freedom’과 ‘liberty’의 일본 번역어이다. 중국에서도 같은 말을 썼다. 『후한서後漢書』에는 왕망王莽이 세운 신新나라 말기에 붉은 눈썹의 무리가 자신들이 옹립한 천자를 어린아이처럼 보고 ‘백사자유百事自由’, 즉 만사를 자유롭게 행했다는 기록이 나온다. 여기에서 ‘자유’는 제멋대로 한다는 뜻이다. 그러나 ‘freedom’이나 ‘liberty’는 제멋대로라는 의미와는 좀 다르다. ‘liberty’는 ‘권리’의 뜻이 있고, ‘freedom’은 비어있다는 뜻이다. 즉 아무것도 없는 상태이고, 그래서 뭐든지 들어 올 수 있는 공간이 있다는 것이다. 한자로 번역하자면 ‘자유’보다는 ‘공空’의 뜻에 가깝다. ‘공’은 비어있는 상태를 말하는 것이 아니라 비어있기 때문에 어떤 것으로든 채울 수 있는 가능성이 충만한 상태를 가리킨다. 즉 ‘자기동일성이 텅 빈 상태none-self identity’다. <주한 프랑스 대사관> 이후 김중업이 추구한 자유는 바로 ‘공’의 상태다. 그리고 이 텅 빔으로 충만한 상태의 선으로 그어진 건축이 <제주대학교 본관>이다. 산스크리트어로 쓰인 불교를 도가의 맥락에서 한자로 번역한 중국인들은 순야타Śūnyatā를 바로 ‘공’으로 이해했고, 비슷한 맥락에서 『주역周易』에서는 ‘몽蒙괘’가 이미 있었다. <제주대학교 본관>의 도가적인 램프는 노자의 ‘상선약수(上善若水: 가장 좋은 것은 항상 물이 흐르는 모습과 같다)’를 떠올리게 한다. <제주대학교 본관>을 두고 많은 이들이 동일하게 떠올리는 ‘미래적’인 이미지는 사실 도가적 이상과 일치한다. 당연히 김중업의 건축은 그래서 장소를 잃어버린다. 김중업의 건축은 땅에 밀착되어있지 않다. 대신 그의 자유로운 영혼은 자유롭기에 땅의 제한에서 벗어나 건축 그 자체에 장소를 만들어낸다. 그 콘크리트 덩어리가 바로 김중업 건축의 장소다.

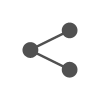

<서산부인과 병원>은 김중업이 건축 자체를 하나의 우주로 만들어 버린 곳이다. 생명이 태어나는 곳이라는 신비 앞에서 그가 얼마나 전율했을까는 쉽게 상상이 간다. 그는 거기서 생명이 태어나는 태초의 장소를 재현한다. 평면을 소용돌이치는 곡선들, 입면을 타고 오르는 재크의 콩나무처럼 상승하는 부드러운 선들은 음악처럼 들리기도 하고, 춤처럼 움직이기도 한다. 거기다 천정까지 올라간 유리벽에서 쏟아지는 빛은 건물 자체를 축복하는 것 같다. 처음 의도대로 유리벽이 천정을 주욱 타고 갔다면 더더욱 극적이었으리라.

한바탕 축제처럼 펼쳐진 이 공간의 찬란함은 그러나 바깥이 없다. 이제까지 내가 말한 모든 것은 건물 안에서의 일이다. 밖에서 볼 때 <서산부인과 병원>은 건축이 아니라 하나의 오브제다. 물론 그 오브제 안에서는 사람의 행위가 이루어지는 건축이다. 마치 『도덕경道德經』의 「태일생수太一生水」를 읽는 것 같은 끝없는 소용돌이와 빛, 탄생과 탄생의 연속을 보는 것 같은 공간은 김중업의 건축이 도달하고자 했던 극단적인 이상을 보는 것 같다. 건축은 공간을 만들 수는 있어도 장소를 만들 수는 없다. 장소에는 시간의 흐름이 쌓이고 흘러가기 때문이다. 그러나 좋은 건축가는 항상 시간을 예상하고 거기에 공간을 맞출 줄 안다. 물론 그 예상은 빗나가기 일쑤이지만 건축가는 그 불가능한 상상을 계속해 나간다. 건축가가 시간을 만질 수 있을까? 그 불가능한 꿈에 김중업은 도전했다.

‘자유’와 ‘꿈’, 이 두 단어는 김중업이 평생을 추구했던 단어였다. 그 이상에 도달하기 위해 그는 시간을 만드는 건축가가 되어야 했고, 그 불가능성 앞에서 과감하게 근대적 이성을 버렸다. 그것이 버려졌으므로 그에게 물리적 장소라는 것은 더 이상 아무 의미가 없었고, 그렇게 자유로운 공간 안에서 그는 시간을 만지기 시작했다. 인간의 자유와 이상을 향한 꿈을 위해 그는 과감하게 질곡의 현실에 대해 발언을 서슴지 않았다. 그리고 그 결과는 너무 쓰라린 것이었다. 1970년 4월 8일 아침 6시 반, 와우시민아파트 제15동 콘크리트 5층 건물이 준공 4개월 만에 폭삭 무너져 내린다. 그때 동아방송에 출연한 김중업은 불도저 김현옥 시장은 물러가라고 분노했다. 이어서 양택식 서울시장이 경기도 광주 (지금의 성남)의 200만 평에 5만 명의 철거민을 군 트럭에 태워 강제 이주시키자 김중업은 동아일보에 강력한 항의문을 기고했다. 그 덕에 그는 거의 강제 추방당하듯이 한국을 떠나야 했고, 결국 무국적자가 되었다. 그리고 그의 도가적 이상의 건축도 끝이 났다. 그에게는 더 이상 꿈꿀 땅이 남아 있지 않았다. 그와 동시에 한국 건축은 가장 동아시아적인 건축 하나를 잃어버렸다. 그것은, 스승이, 구부러진 길은 인간의 길이 아니라 당나귀의 길이라고 했던 그 길을 걸어 김중업이 도달한 신세계였다.

함성호

1990년 『문학과 사회』 여름호에 시를 발표했고, 1991년 『공간』 건축평론 신인상을 받았다. 시집으로 『56억 7천만년의 고독, 『성타즈마할』, 『너무 아름다운 병』, 『키르티무카』가 있으며, 티베트 기행산문집 『허무의 기록』, 만화비평집 『만화당 인생』, 건축평론집 『건축의 스트레스』, 『당신을 위해 지은 집』, 『철학으로 읽는 옛집』, 『반하는 건축』, 『아무것도 하지 않는 즐거움』을 썼다. 현재 건축실험집단 EON의 대표이다.

인간의 자유와 이상을 향한 도가적 건축

분량5,234자 / 10분 / 도판 4장

발행일2014년 9월 30일

유형비평

『건축신문』 웹사이트 공개된 모든 텍스트는 발췌, 인용, 참조, 링크 등 모든 방식으로 자유롭게 활용 및 사용할 수 있습니다. 다만, 원문의 출처 및 저자(필자) 정보는 반드시 밝혀 표기해야 합니다.

『건축신문』 웹사이트 공개된 이미지의 복제, 전송, 배포 등 모든 경우의 재사용을 위해서는 반드시 원 저작자의 허락을 받아야 합니다.